にほんブログ村

Pi-Hole の動作環境

Pi-Hole の動作環境は、以下の通りとなります。

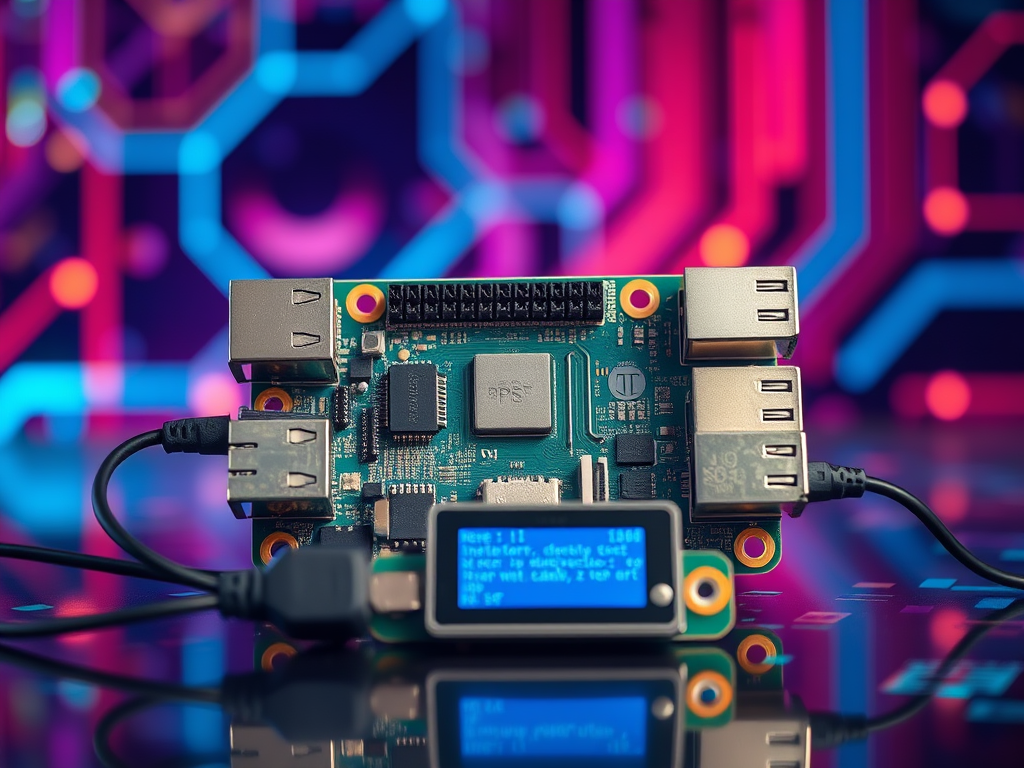

1台目は、Raspberry Pi 4 (4GB) に Raspberry Pi OS 64ビット版をインストールし、そこに Pi-Hole をインストールしました。

2台目は、VMWare のハイパーバイザー(ESXi)の上で動かしている Ubuntu デスクトップにインストールしました。

どちらも快適に動作しています。

Pi-Hole のインストール手順

Curl を使って、Pi-Hole をインストールします。

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bashこのような画面が表示され、

インストールが始まります。

インストーラーが動き出します。

「OK」で進みます。

「Pi-HoleはOpen Source Software です」のお知らせです。

「OK」で進みます。

「スタティックIPアドレスが必要です」と出ています。

Pi-Hole は DNS サーバーとなりますので、IPアドレスは固定にする必要があります。

「Continue」を選択して進みます。

通常は、Raspberry Pi のオンボードのイーサネットポートである「eth0」を選択でしょう。

私の環境では、ブリッジインターフェース(br0)を作っていて、そこに IP アドレスを設定していますので、 br0 を選択しています。

選択して、「Select」を押して決定します。

サーバーなので、スタティック IP アドレスを使いましょう。

「Yes」を選択して「Continue」で次に数みます。

ネットワーク上に、IPアドレスの重複がないかを確認します。

重複がなければ「OK」を押して、次に進みます。

Upstream DNS プロバイダーを選択します。

私は Google を使っています。「OK」を押して、次に進みます。

「サードパーティーのブロックリストを使ってますよ」とのことです。

「OK」を押して、次に進みます。

ウェブベースの管理インターフェースです。

今後、Pi-Hole を管理する上で便利なのでインストールしておきましょう。

「Yes」を押して、次に進みます。

管理インターフェースがウェブベースですので、ウェブサーバーが必要となります。インストールしましょう。

Lighthttpd と PHP のモジュールを使っているようですね。

「Yes」を押して、次に進みます。

運用が始まってからの管理で、ログも必要になるはずです。ロギングも有効にします。

「Yes」を押して、次に進みます。

FTL の説明はこちらにあります。

「Show everything」を選択し、「Continue」を押します。

モジュールのインストールが始まります。

これには、結構時間がかかります。

私の環境では、20分くらいかかったと思います。Raspberry Pi はそれほどマシンパワーがないからでしょう。仮想マシンのLinuxにインストールした時は、数分で完了しました。

「Installation Complete!」のメッセージが表示されたら、インストールは無事完了です。

「OK」を押す前に、管理インターフェースのURLと、ログインパスワードが表示されていますので、メモしておきます。

「OK」を押して次に進むと、インストールの完了です。

早速、先ほどメモした内容で、管理インターフェースにログインしてみましょう。

フィルターカウンターが上がらない時の対応

最初にPi-Hole をインストールした時に遭遇した事象です。

テスト PC の DNS を Pi-Hole に向けてあるのですが、何もカウントが上がっていないようでした。

おかしいなあと悩んだ結果分かったのですが、Pi-Hole 側でもDNS の設定できるみたいです。

Settings > DNS の画面に進み、「Upstream DNS Servers」のところに、Pi-Hole が問い合わせるNDS サーバーのIP アドレスを指定します。

ブロックカウンターが上がり、グラフも表示されるようになりました。

広告リストの追加

デフォルトで登録されている広告リストだけでは足りないので、さらに広告をブロックできるように、広告リストを追加します。

ウェブ管理画面にて、Adlists >> Adlist Group Management の順にアクセスして、広告リストを追加していきます。

緑色で表示されているものがお勧めのようです。

広告リストを追加したら、Update を行って適用しないといけません。忘れないようにUpdate しておきましょう。

Tools >> Update Gravity のページの Update ボタンです。

面白かったら、フォローしてください!

関連するブログ:

- 複数の宛先に ping を打つことができる「fping」

- Raspberry PiでのPi-Hole設定ガイド

- UbuntuとQNAPのiSCSI統合方法

- Linux の Cron の基本的な使い方と設定方法

- Server Name Indication (SNI) とは

- LPIC を学ぶ(1) lsof コマンドについて

- QNAPでのiSCSI構成: VMware ESXiの完全ガイド

- QNAP NASのポートトランキング設定ガイド

- QNAPとESXiでNFSストレージを使う方法

- モバイル PC で SaaS の快適アクセス

最近の人気ブログ TOP 10:

- 夢の国で起きた悲劇 ~ディズニーリゾートで心中した一家~

- 新潟六日町のトンネル事件:恋愛に狂った暴力団員の極限の嫉妬

- 知られざる女子高生コンクリ詰め殺人発覚当時の報道(後編)

- 仙台アルバイト女性集団暴行殺人

- 犬鳴峠リンチ焼殺事件 ~超凶悪少年犯罪~

- 浜田省吾ファン必見の聖地巡礼訪問地リスト

- 広島の魅力: 浜田省吾ファン必見のスポット

- 未成年に踏みにじられた25歳の純情 ―実録・おやじ狩り被害―

- R40、テルの今:城東工業高校の伝説のその後

- 高崎山の王・ベンツ ~ミスターニホンザルの生涯~

最近の記事:

- VirtualBox インストールエラーの解決法

- 複数の宛先に ping を打つことができる「fping」

- ネイティブの英語 7 “A cup of joe”

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第二十三話・昇華するのび太の鬱屈

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第二十二話・静の怒りと武の苛立ち

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第二十一話・夫婦間の亀裂とのび太の影響

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第二十話・のび太の初出勤: 恐れと葛藤

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第十九話・ジャイアンとのび太の絆

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第十八話・引きこもりの息子と家族のジレンマ

- 死刑確定囚・野比のび太 – 第十七話・ドラえもんと30歳ののび太の葛藤